père principal du collège de Confolens

Célibataire

Baccalauréat et licence à Clermont-Ferrand

Médecine à l’Hôtel-Dieu de Paris sous la direction d’Emile Duclaux (élève de Pasteur).

1878: Préparateur à l'EPHE (laboratoire de Chimie physiologique de l’EPHE (dir. Louis Pasteur, IIe section, hébergé à l’École normale supérieure).

1886: directeur-adjoint à l'EPHE (chercheur appointé), même laboratoire désormais établi à l’Institut Pasteur.

1888: Chef de laboratoire à l'EPHE, même affectation.

1904: Directeur du laboratoire de Chimie physiologique de l’EPHE, hébergé à l’Institut Pasteur, IIe section,

1926: Affecté à la IIIe section, ainsi que son laboratoire.

Co-fondateur de l’Institut Pasteur (1883)

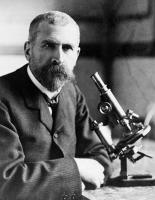

Directeur général de l’Institut Pasteur (1904-1933)

À son arrivée au laboratoire de Louis Pasteur, Roux participe aux travaux sur la maladie du charbon du mouton (1879-1881). Lui et Chamberland (sous-directeur du laboratoire) en seront les chevilles ouvrières souvent méconnues. Au cours de ce travail, une vieille souche qui a perdu sa virulence fait découvrir par hasard que l’atténuation d’un pathogène au laboratoire peut être utilisée pour développer l’immunité, de la même façon que la vaccine des bovins protège contre la variole humaine. Cela mène aux expériences célèbres de Pouilly-le-Fort (1881) au cours desquelles un lot de moutons immunisés expérimentalement survit tandis que le lot témoin meurt. Excellent expérimentateur, c’est Roux qui met ensuite au point le vaccin contre la rage par atténuation après passage de la souche dans le cerveau de lapins. Médecin (alors que Pasteur est chimiste), il est sollicité pour inoculer sa préparation à Joseph Meister, mais il y renonce, des essais antérieurs lui ayant montré que son vaccin n’était pas au point. Celui-ci sera néanmoins administré avec succès par les Dr Grancher (faculté de Médecine) et Vulpian (directeur de laboratoire à la IIIe section). Ses travaux sur la rage sont le sujet de sa thèse.

Avec son élève Alexandre Yersin (1863-1943, futur découvreur du bacille de la peste et futur fondateur de l’Institut Pasteur de Nha-Trang au Vietnam), préparateur à l'EPHE, il isole la toxine diphtérique. Il inaugure une nouvelle thérapeutique qui va révolutionner la médecine, la “sérothérapie”, en mettant au point le sérum contre la diphtérie (1891). Ce travail lui vaut d’apparaître comme un bienfaiteur de l’humanité pour avoir sauvé la vie de milliers d’enfants. Son laboratoire de l’Institut Pasteur étend ses études à la tuberculose, la syphilis et la pneumonie.

Cofondateur de l’Institut Pasteur, il en supervise l’organisation. Il en est nommé directeur général en 1904. Il organise la cérémonie officielle de son 25e anniversaire en 1913. Il contribue à la création de l’Institut Pasteur d’Alger.

Sa renommée lui vaudra des funérailles nationales, à l’égal de Pasteur lui-même.

Roux a fait toute sa carrière comme chercheur appointé de l’EPHE (c’est-à-dire salarié de cet établissement), un poste qui apportait du confort dans l’organisation de la recherche, mais qui était beaucoup plus mal payé qu’un poste universitaire. La voie classique, après avoir été préparateur à l'EPHE, était de candidater à une chaire dans un autre établissement puis d’obtenir la direction d’un laboratoire de l’EPHE, principale source de financement en sciences expérimentales. Avant la réforme de 1980, peu de chercheurs des IIe et IIIe sections furent à la fois appointés et directeurs de laboratoire à l’EPHE.

Roux est le plus célèbre élève de Pasteur et son principal successeur. Bien des succès du maître dans le domaine médical sont basés sur ses résultats et ses innovations.

Funérailles nationales le 9 novembre 1933

Nombreuses rues et plusieurs établissements en son honneur, dont l’hôpital de Puy-en-Velay.

L’Institut Pasteur est établi « rue du Docteur Roux », laquelle croise le Bd Pasteur (XVe arrt de Paris).

Statue en son honneur dans sa ville natale : « À Émile Roux, Directeur de l'Institut Pasteur, Bienfaiteur de l'humanité ».

Paul Fournier, La terre et la vie : un siècle de recherches. Préface de Paul Fraisse. Publications de la IIIe Section de l'EPHE, Paris, 1981.